任伊临,教授,中国作家协会会员。

任伊临出生的前一年,1937年七七事变后,日军开始大规模入侵中国,为逃避战火,他家从南京迁回祖籍浙江黄岩十里铺。1938年1月23日在迁居祖籍的途中,他出生在外婆家----浙江临海,故名伊临。

任伊临的童年、少年时代在浙江台州黄岩县鼓屿乡十里舖村渡过。他五岁入学,开始就读于黄岩鼓屿小学,高小转入寺后小学。解放后的1949年秋,他考入黄岩县中(后改名为浙江省黄岩中学),初中将近结束时,加入中国新民主主义青年团(现名共青团)。1955年秋考入北京师范大学历史系(学习期间因病休学一年多),1961年毕业。任伊临在中学阶段,国家经历了新中国成立后的第一次社会变革,大学阶段又经历了社会主义改造。在这一社会环境下,他初步形成了辩证唯物主义的世界观和革命的人生观。在学校他按“三好”要求,积极上进,刻苦学习,努力锻炼,还担任了学生会、团支部、班级的学生干部。被学校评为优秀少先队员、三好生、优秀生、五好战士。

北京师范大学毕业后,任伊临响应国家号召,来到新疆。

到新疆后,任伊临分配到乌鲁木齐市第二中学任教。面对这里艰苦的环境,他有过思想斗争,但很快安下心来投入工作。从1961年9月到1975年1月,他在乌鲁木齐市第二中学任历史、政治教师。1973年开始,他开始崭露头角,在《新疆日报》等报刊上发表了多篇文章,被日报社授予优秀通讯员称号,在1975年被调入乌鲁木齐教育局编研室。从1975年1月到1984年3月,他先后在市教育局编译室、师进修学校(当时称红专学校),师进修学院工作。1981年他参加了中国共产党,期间适逢党召开八届三中全会,拨乱反正,开始重视业务工作。任伊临和红专学校政史教研室的教师一起,组织了乌鲁木齐地区中学政治教学研究会,经常召开地区中学政史地教研组长会议,研讨和交流提高政治课的教学质量的办法,多措并举,使恢复高考的前三年,政治课成绩在全市各科中名列前茅。由于这一原因,受到自治区教育厅普教处的重视,让他们把工作总结一下,写一篇题为《我们是怎样开展政治教研会工作的》,推荐给上海出版的《政治教育》,刊登于该刊的1984年第三期。

十一届三中全会后,我国经历了新中国成立后的第二次社会大变革,左的思想逐步肃清。从1984年1月到1998年7月,任伊临被组织部门先后任命为乌鲁木齐教育学院院长、党委书记、市委党校副校长,教育学院学术委员会主任。在此期间,任伊临还兼任市社科联副主席,市社科联评奖委员会副委员长,市大中专社科联主席,自治区党干校系统高评委委员,全国(部分)省市教育学院研究会副会长,当选为天山区人民代表,乌鲁木齐市第九次党代会代表,聘为北京燕图联文化发展部特约作家。

任伊临担任乌鲁木齐教育学院领导期间,和学院其他领导团结全体教职工,经过近十年努力,将只有一座教学行政大楼,周围全是荒地的乌鲁木齐教育学院,建成了一座美丽的校园。同时,在学院试行院长负责制,制定规章制度,聘请内地一些大学的知名学者来学院讲课,举办学术讨论会,创办《乌鲁木齐教育学院学报》,使学院的管理走上了规范化、科学化道路。学院还根据上级要求,为乌鲁木齐地区各中学学历没有达标的教师,进行大专补偿教育,开办专题培训班和中学书记、校长学习班,又和市教委党委一起举办市教育系统的业余党校。经过以上工作,不仅完成了乌鲁木齐地区中学教师大专学历的补偿教育,还招收高中毕业生,办了大专班。一九八六年被乌鲁木齐市人民政府评为 “市级文明单位”,一九九一年,经国家教委师范司和自治区教委评估验收,定为合格的办学单位。

在担任乌鲁木齐教育学院主要领导工作的同时,任伊临还继续从事教学和科研工作。

教学上,任伊临不仅在本院讲授《政治经济学》、《马克思主义哲学》、《中国历史要籍介绍和选读》,开办专题讲座,还一度被新疆大学、新疆教育学历史系和新疆广播电视大学聘为兼职教师,在这三所院校讲授《中国历史文选》和《史学概论》。

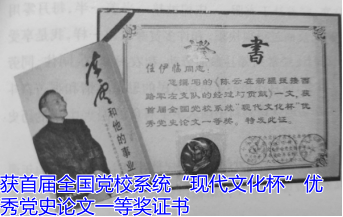

科研上,任伊临应新疆人民出版社之邀,主持编写了《初中政治常识问答》(还被译成维文),后来又参与编写了中学《民族政策和民族团结教材》、《教育院校概论》。任伊临撰写的学术论文,分别发表在《中国边疆史的研究》《北京师范大学学报》《西域研究》《新疆教育学院学报》《新疆党史》《实事求是》《天山学刊》《乌鲁木齐教育学院学报》等刊物上,有些还入编人民大学编辑的复印资料和中华书局、中央文献出版社、当代世界出版社、团结出版社、内蒙古教育出版社、东北民族教育出版社出版的文集及《中国当代思想宝库》、《中国小康社会建设丛书》、《中国优秀领导干部论坛》等书中。九十年代初,任伊临为新疆广电大学编写了《“史学概论”复习纲要和练习题》《“中国历史要籍介绍及选读”(下)复习纲要和练习题》等两本复习参考书,作为新疆“三沟通”高等师范培训教材学习指导材料,印发全疆使用。任伊临撰写的《陈云在新疆援接西路军左支队的经过和贡献》入选全国的“陈云思想研讨会”,获首届全国党校系统“现代文化杯”优秀党史论文一等奖。1988年, 任伊临在主管文教的副市长领导下,担任总课题组组长和主要撰稿人,撰写了《回顾与展望——乌鲁木齐地区教育发展战略研究》(软科学研究),由新疆人民出版社出版。该成果获得市科技进步二等奖、自治区科技情报二等奖、自治区科技进步四等奖。除此之外,任伊临撰写的一些学术论文,还曾分别获得全国、自治区党校系统党史论文、著作一等奖、全国性学术团体的金奖、特等奖、一、二等奖和市委、市政府颁发的社科论文二等奖。

1998年任伊临退休,他把退休当作新长征的开始,决定抓紧生命留给他还能工作的不多时间,再拼搏一下,在担任一些社会工作的同时。继续干过去有基础、有兴趣而没有时间干的学术研究和文学创作。

任伊临担负的社会工作有:北京师范大学校友会新疆分会的秘书长兼副会长、乌鲁木齐市市委党校离退休支部书记、乌鲁木齐市新世纪教育培训中心(民办业余学校)校长、乌鲁木齐市教育局组织的“民办学校估小组”副组长,参加了市委宣传部组评织的市社科论文的评奖工作。

任伊临在学术研究和文学创作上的成果有:学术研究上,继续发表了二十多篇学术论文,出版了学术著作《谪戌新疆的林则》,写了学术著作《左宗棠征讨阿古柏》,主编了《影响新疆近现代史的历史人物及其研究》。上述论文中的《林则徐谪戍期间思想发展的基本轨迹》获2000年世界学术贡献奖金奖。《保证质量,提高素质,是民办学校存在后发展的生命线》入选2001年 “全国民办教育成果展示会暨民办教育学术研讨会”。《谪戌新疆的林则徐》获2003年自治区党校系统第二届优秀科研成果一等奖,并被林则徐基金会选为顾问。

文学创作上、出版了长篇历史小说《苍松傲雪》、《1876年的新疆》,长篇小说《拓荒曲》,电视文学剧《左宗棠征西》,散文集《江山如画》《难忘的记忆》。参与主编、出版了纪实文学《献身边疆教育的人们》、《去新疆,到祖国最需要的地方去》。2022年后又先后在《人民日报》《光明日报》《CCTV·COM中视网》《中国新闻联播网》《新时代先锋网》《新华快讯》《当代文化网》《行业先进人物数据库》等官网上发表了多篇散文和回忆文章。这些作品中的《1876年的新疆》,获2010年中国文学基金会等颁发的中国时代优秀文艺作品一等奖、2012年乌鲁木齐市市委、市政府颁发的“首届红山文艺奖”。《拓荒曲》由原自治区文联主席、著名文学评论家王仲民以“精品佳作”,在《新疆日报》上于以推荐。《新疆艺术》、《乌鲁木齐职业大学学报》也发表了推荐文章。任伊临写的十多首诗歌入编中华文化出版社出版的《民族之魂》、《颂歌献给党》、《放歌新时代》等诗集,获得“诗歌创作最佳奖”、“诗歌创作金奖”。

任伊临担任的社会工作,也获得好评,他先后两次被市教育局评为“乌鲁木齐市社会力量办学先进工作者”;六次被市委党校评为“优秀党务工作者”“优秀党员”。 2010年又被北京师范大学校友会评为“首届龙源树人优秀校友工作者”。

由于任伊临在工作中做出了成绩,所以《乌鲁木齐都市消费晨报》《新疆日报》,北京师范大学先后在2013年、2018年、2019年对他进行采访,写了《从北师大到新疆》《写作让我的精神有寄托》《献身边疆教育的岁月》发表在相应的报纸或书刊上。在2000年参加了中国国际名人协会,2003年被中国管理科学院研究院学术委员会聘为特约研究员,2008年成为中国大众文学会理事会员,2010年加入新疆作家协会,2014年聘为国学大讲堂和中国民间专家管理联盟客座教授,2017年聘为中国国际报告文学研究会中华文化传承委员会专家委员,2020年加入中国作家协会,2024年被世界非物质文化遗产研究院聘为特聘院士和荣誉院长。

今年任伊临又和出版社签约,准备在年内出版《金色年华》、《献身边疆》、《老骥伏枥》等三本回忆录。

任伊临的小传先后入选《中华人物辞海》、《中国专家名人辞典》、《世界文化名人辞海》《世界学术文库》(华人卷)、《21世纪人才库》、《中国专家人才库》(3)、《中华百年人物篇》(现代卷)、《华夏人物传记》等多部辞书。

2025年3月28日

乌鲁木齐的夏天和冬天

(散文两篇)

一、 乌鲁木齐神奇的冬天

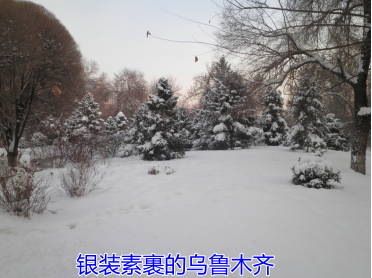

乌鲁木齐的冬天是冰雪的世界,充满神奇的色彩,充满了诗意。

一千二百多年前的中秋,著名的唐代边塞诗人岑参,于大雪天在古轮台(今乌鲁木齐南郊。一说在米泉)中军营帐里送武判官回西安时,引发灵感,写下千古绝唱《白雪送武判官归京》,可见乌鲁木齐的冬天确实神奇、富有诗意。不信,试看。

乌鲁木齐的冬天有时来得很早,有时却姗姗来迟,但不管来得早晚,都来得有声有色,有滋有味。仲秋,本来是天高云淡,艳阳高照,气温宜人的日子,但谁也想不到转瞬间刮起一阵西北风,立刻彤云满天,天色墨黑,周天寒彻,漫天皆白,飘起雪花,飞飞扬扬,撒落在来不及脱掉秋装的树木上,使金色的秋天立时变成了银装素裹的冬天。看着满树披挂白雪的街头景象,你会不会也浮想联翩,诗兴大发,像当年的岑参一样,念起:“北风卷地百草折,胡天八月即飞雪,忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的诗句?这种转瞬即变的天气,声色与俱的风雪,难道不让人们感觉到乌鲁木齐的冬天是一首充满了神奇色彩的诗篇吗?

乌鲁木齐的雪不仅下得早,而且还下得很有个性,它在西北风吹卷下并不急于落地,而要随着风势在空中玩够了,才很不情愿地飘落到行人的身上和干燥的大地上。您不要以为乌鲁木齐的雪会同南中国的雪一样粘身,转眼间会湿透您的衣衫。乌鲁木齐的雪是干的,像面粉一样,拍打拍打就掉。如若不信,请您在冬日到大街小巷中观察一番,在风雪中,哪怕是暴风雪中,地道的乌鲁木齐人有几个带雨具的?他们任凭雪片飘落在身上,堆积在头发上、肩膀上,甚至眉毛上,都懒得动一动。当你带着满身白雪走进房子,只要抖搂身子,用手轻轻一掸,头发上、肩膀上、衣服上的雪就会掉到地上,好像根本不是在风雪中走过似的。落在大街小巷的雪也是疏松的,人走在积雪中,一脚深一脚浅,沙沙发响,如同走在沙地上。踏着银白的雪粒,看着漫天飞舞的雪花,难道您不会产生和寻找到感觉,再吟诵或再填写一首“诵雪”一类的诗词吗?

大雪过后,乌鲁木齐立时会成为童话般的世界,大街小巷全像铺上了白色地毯,房顶上也像是铺上了厚厚的一层白羊绒。公园里被寒气冻得发黄发黑的松树、云杉,在顶端和松针密集处,积上白雪,像是披了件白罩衫。雪团堆在行道树枝条上,似朵朵白花开遍街头。太阳露脸后,向阳一边的树枝上、房檐下还会垂挂下许多圆锥形的冰凌,它们长短不一,在阳光照射下,反射出耀眼的光芒,像盏盏节能灯,煞是好看,与《白雪公主》里的情景不差毫厘。再看看乌鲁木齐四周的山,远近虽不相同,但也全裹上银白的盔甲,山舞银蛇,原驰蜡象,好一派北国风光。

雪让乌鲁木齐木变成了银装素裹、冰晶玉洁的世界,因此雪成了乌鲁木齐冬天的一宝,它让乌鲁木齐周边的丝绸之路滑雪场、雪莲山滑雪场、维斯特滑雪场……更多了一份吸引滑雪爱好者的魅力。

乌鲁木齐的冬天,又充满了神奇的色彩。一年冬天,我回到阔别多年的南国故乡,住在宾馆里。大堂女服务员听说我来自乌鲁木齐很感兴趣地问:“那儿冬天有多冷?”我回答:“最冷的年份,气温会降到零下三十多度,一般都在零下二十度左右。”她吃惊地看着我,惊奇地呼叫:“哇噻!这么冷哟,你们是怎么生活的!”在这位服务员眼中,乌鲁木齐的冬天不就是一部充满了神奇色彩的童话?

南国居民对乌鲁木齐的冬天感到神奇,是因为两地的冬天有着太多的差别!居住南国的人,在冬天很少会遇上一场雪,甚至终生不见雪,不知雪为何物?而在乌鲁木齐,整个冬天大地上、房顶上、树上都覆盖着一层厚厚的积雪,要是没有雪,才觉得不可思议。南国的冬天满眼翠绿,而乌鲁木齐却是一片银白……。乌鲁木齐冬天的冷也和南中国不同。南中国的冬天“冷”和“湿”是连在一起的,冷得放在房子里的水可以结冰,湿得被窝可以拧出水来。这种说法虽然有些夸张,但是在江、浙一带,冬夜睡觉,钻进被窝那一眨,确实是需要勇气的。可是乌鲁木齐却不同,乌鲁木齐人常说冬天是“干冷、干冷”的,这个“干”字用得十分切贴,道出了乌鲁木齐冷的特点。这一特点使得您穿在身上的“化纤”衣服,经常会出现静电。倘若您用手去触摸,“啪”地一声,您的手会被静电打得发颤,吓您一跳,其原因就在于“干”字作祟。房子里的温度,乌鲁木齐也和南中国不同。南中国房子里的温度和室外一样,室外有多冷,房子里就有多冷,北向的房子里甚至于比有阳光的室外还冷。而乌鲁木齐的室内却温暖如春,如若不信,请您站到街头,看看南向楼房的窗台。透过玻璃,您会看到一品红、杜鹃花、天竺葵、三角梅等花卉,在玻璃窗内竞相开放,互比高低,将阳台装点得春意盎然,像是有意向行人显示自己的活力。您看后不要惊奇,因为乌鲁木齐住房里都安装有暖气,室内温度一般都在二十度以上。即使是没有安装暖气的年代,屋子里也烧着煤炉,砌有火墙,它和厚厚的土块墙壁一起保护着房间里的温度。纪晓岚在《乌鲁木齐杂诗·风土·二十二》曾说“还忆年前木司马(姓木的司马),手栽小盎四时春。”该诗自注“木同知署岁除,尚有盆种江西腊。”可见自古以来乌鲁木齐冬天房子里都是温暖如春的。

了解了南国和乌鲁木齐冬天的不同后,让我们再返回乌鲁木齐的室外吧。您不要以为乌鲁木齐冬天的室外除了白茫茫的冰雪外,什么也没有,如果您这样想,那就错了。假如您有兴趣,不妨在严寒的冬日去一趟乌鲁木齐东郊的水磨沟公园和南郊的山区,在那里您将会看到另一番景象。走进水磨沟公园,展现在人们眼前的将是一个和冰雪世界截然相反的、云吞雾绕的神话仙境。蓝天下,清澈的溪水在欢快地流淌,白色的雾气漂浮在溪水上方,溪流两岸,银色的树挂阿娜多姿。站在水磨沟河的桥上,透过雾气,您扶栏仔细观看,又会发现溪水中竟然还有碧绿的水草和金色的游鱼,难道您不觉得它与温暖的夏天相比别有一番韵味吗?请您在雪后再去一趟乌鲁木齐南郊的山区,您又会发现山下大地上虽然白雪皑皑,但山上却松青柏翠,白杨河边有牛羊在静静地吃草,乌拉泊平静的湖面上有天鹅拍打着翅膀,它们在悠闲地遨游和觅食……上述这些一道道独特的风景线,构成了乌鲁木齐银白世界之外的又一幅富有诗情画意的景象。

这就是乌鲁木齐美丽的冬天,神奇的、充满诗意的冬天!

2006年9月6日晚12时初稿 2013年11月30日修改

2014年发表于《新疆旅游》第五期

2014年12月6日在《新疆旅游》第五期刊出的基础上作再次修改。

二、乌鲁木齐的夏天是风情画

乌鲁木齐的夏天是热火朝天的,像一张充满活力的长卷城市风情画。

谈乌鲁木齐的夏天,必然要提起春天。乌鲁木齐春天是短暂的,它来得太晚,当江南已是绿肥红瘦的暮春时节,乌鲁木齐背阴处仍然残留有积雪,大地依然看不到春意,只有到了清明以后,春姑娘才姗姗而来,接过冬爷爷手中的接力棒,让连翘花、报春花开出几朵黄色的小花,先在枝头闹点春意,准备起跑。可还没有等她充分显示才华,夏天小伙就毫不客气地抢过她手中的接力棒,风风火火地登上了大自然的运动场。榆树起跑了,杨树起跑了,柳树起跑了,鲜绿的嫩叶挣破毛茸茸的芽苞,也跑上大自然的舞台,向人类展现出蓬勃向上的活力。桃花开了,杏花开了,粉白色的花瓣冲破束服他们的蕾苞,向人类展现出五彩缤纷的色彩。最热闹的是榆叶梅,它将成团、成簇的花儿,覆盖枝头,满树红红火火、热热闹闹,看得人心也跟着泛起热潮。这时还穿着春装,甚至于冬装的人们,才发觉穿戴不合时了,赶紧换上夏装。人们会惊奇地相互发问:“怎么搞的?我还没怎么感觉到春天,怎么突然间就到了夏天?”是的,造物主没有把春天、秋天给够乌鲁木齐,它赐够乌鲁木齐的只有夏天和冬天。

乌鲁木齐的夏天是美丽的。大自然脱去了沉重的白盔甲,使一切恢复了生机,将全市的面貌变得色彩斑斓。乌鲁木齐和平渠哗哗的水声应和着飞翔在蓝天的燕子、云雀的鸣叫,唱起了夏天的鸣奏曲。公园里、绿地上生机蓬勃,碧绿的草色和五彩的鲜花相映,增添了夏天的色彩。街道两旁树影婆娑,绿草如茵,它们和多姿多采的街头小景,编织了夏天多彩的服装。乌鲁木齐人也跟随着季节的变换,穿得丰富多彩,鲜艳漂亮。年轻的女子,一个个将自己打扮得像仙女一样靓丽,迎接这个丰富多彩的季节。

夏天又是一个充满活力的季节。夏天到了,经过冬休的建筑工人,将织攒了一个冬天的精力全部发挥出来。他们忙碌起来,脚手架搭起来了,高高的大吊车开始转动了,静寂了几个月的工地重又出现繁忙的景象。小摊贩也好像从冬眠中苏醒过来,推着放有小百货、放有水果的手推车,走街串巷,推销货物。街头巷尾又会摆出各种小食摊、干果摊、百货摊。小食摊上张盖着凉篷,早晨卖稀饭、豆腐脑、包子、油条,中午卖肉夹馍、抓饭、黄面、凉面、凉皮子、烤肉。干果摊上摆放着葡萄干、杏干、杏脯、巴旦木、杏包仁、哈密瓜干、乌梅等新疆特有的干果。百货摊上的货物更是琳琅满目,袜子、鞋子、衣裤、玻璃器皿、刷子……凡是在超市里有的东西,几乎在百货摊上全能找到。行人也好像突然间从地底下冒了出来,不管大街小巷都充满了人流。姑娘们戴着遮阳伞,小伙子夹着公文包,行色匆匆。老年人头戴长舌遮阳帽,步履悠闲。各种商店、超市都将门面擦洗干净,在临街的大玻璃柜窗里摆放上姿态各异、塑料制的男女模特儿,玻璃上贴出名目繁多的招引雇客的标语,什么“换季大甩买”,“亏本大甩买”,“一折跳楼价”……,想用这种方法吸引人的眼球,卖出商品。满市热闹的气氛远远超出了夏天的气温。

摆放在乌鲁木齐周围的群山也和在市区里的山一起凑热闹。东面的天山博格达峰,南面的天山支脉南山,西面的雅玛里克山,市区中心的蜘蛛山、红山、水塔山、青泉山……。这些大大小小、高高低低、远远近近的山,夏天一到,也全都脱去冬装,换上了夏装。博格达峰雪线上升,只留下顶端一髻白雪,在蓝天的衬托下,显得格外精神。南山穿上了青黛颜色的衣衫,横卧在蓝色天幕前,让人尽情地欣赏。雅玛里克山因植皮种类的不同而穿上了色彩斑斓的衣服。市中心的红山,将雕梁画栋的楼阁、凉亭、庙宇,隐现在郁郁葱葱的树木和五彩缤纷的花草之间,显得更加妖艳。这些大小各异,远近不同的山体色彩,还会随着天气、阳光的变化而变化。晴日清晨,漂浮在博格达峰顶端的白云会被朝阳镶嵌上金边,万道金光穿云而出,将东方的天空装饰得有如神仙的世界。雅玛里克山、红山也会被晨光抹上一层金黄,使绿色显得更加娇嫩。阴天,这些山体又好像笼罩在薄纱之中,显得朦朦胧胧,若隐若现,变成了一幅水墨画。

是的,乌鲁木齐的夏天确实是一幅长卷风情画。画面中心是纵横的交叉线:纵线是穿越南北、规模可观、高等级的乌鲁木齐河滩公路;横线是贯通东西、延绵不绝、不太高的雅玛里克山、红山、水塔山、清凉山……等天山支脉。分布在这一纵一横绿色线条周边的是鳞次栉此的高楼大厦,是多条彼此交错的宽阔街道,是镶嵌其中的公园、绿地,是架设在河滩公路上的立交桥和街道上空的天桥、高架路,是穿着入时的各族男女,是欣欣向荣,工商繁茂的景象。

大自然用自己的调色板涂抹着群山、天空;人类用自己的劳动描绘着大地、市容、市貌。乌鲁木齐夏天这幅长卷风情画在自然力和人力相互配合下,被描绘得精美绝伦。请您在夏季来乌鲁木齐旅游,尽兴欣赏这幅长卷风情画吧!

2006年9月12日下午6时初稿,10月26日改定

刊于2013年《西域风向标》第十一期